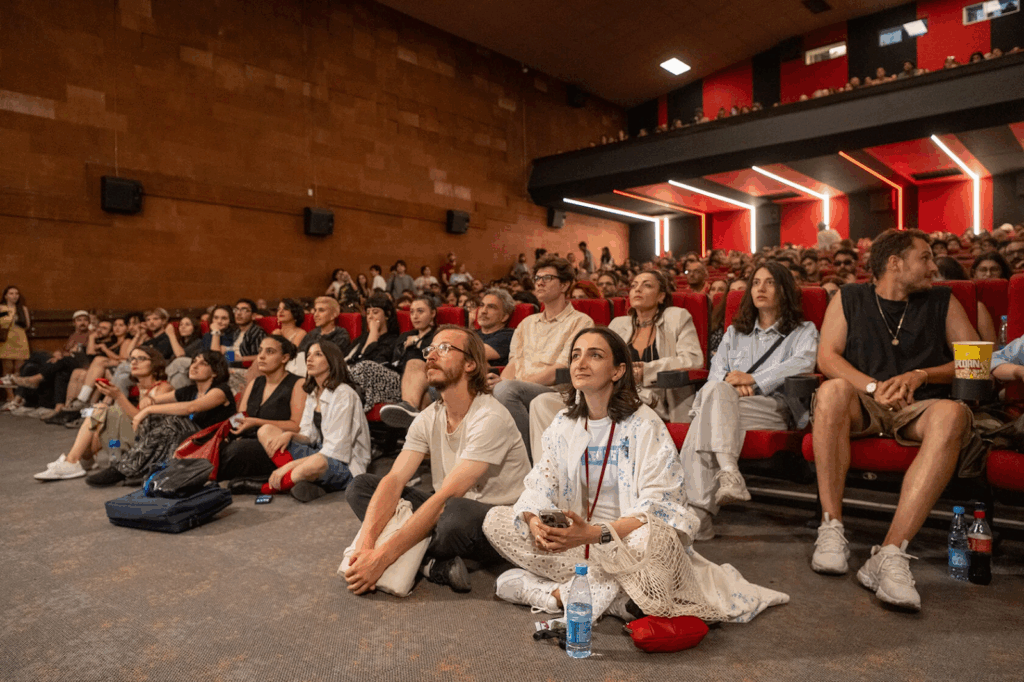

Сезон абрикоса: как прошел главный кинофестиваль региона в Ереване

С каждым годом «Золотой Абрикос» звучит все громче как на региональном, так и на международном уровне. Мы провели неделю на фестивале, посмотрев самые яркие и актуальные картины, пообщавшись с режиссерами, кураторами и зрителями — и теперь рассказываем, почему этот «Абрикос» был особенно насыщенным.